【2025年版】LinkedIn投稿時間の完全ガイド|最適な曜日・時間帯を業種別に解説

この記事でわかること

- 2025年に効果的なLinkedIn投稿時間と曜日別傾向

- 業種・目的・地域ごとに最適化された投稿タイミング

- アナリティクスやA/Bテストを用いた投稿時間の改善方法

ビジネスSNSであるLinkedInでは、投稿時間が成果を大きく左右します。

「いつ投稿すれば最も多くの人に届くのか?」という疑問は、多くの営業・マーケ担当者が抱える課題です。

本記事では、最新データをもとに2025年に最適なLinkedin投稿時間を、業種・目的・地域別に解説します。

目次

1. LinkedIn投稿のおすすめ時間帯

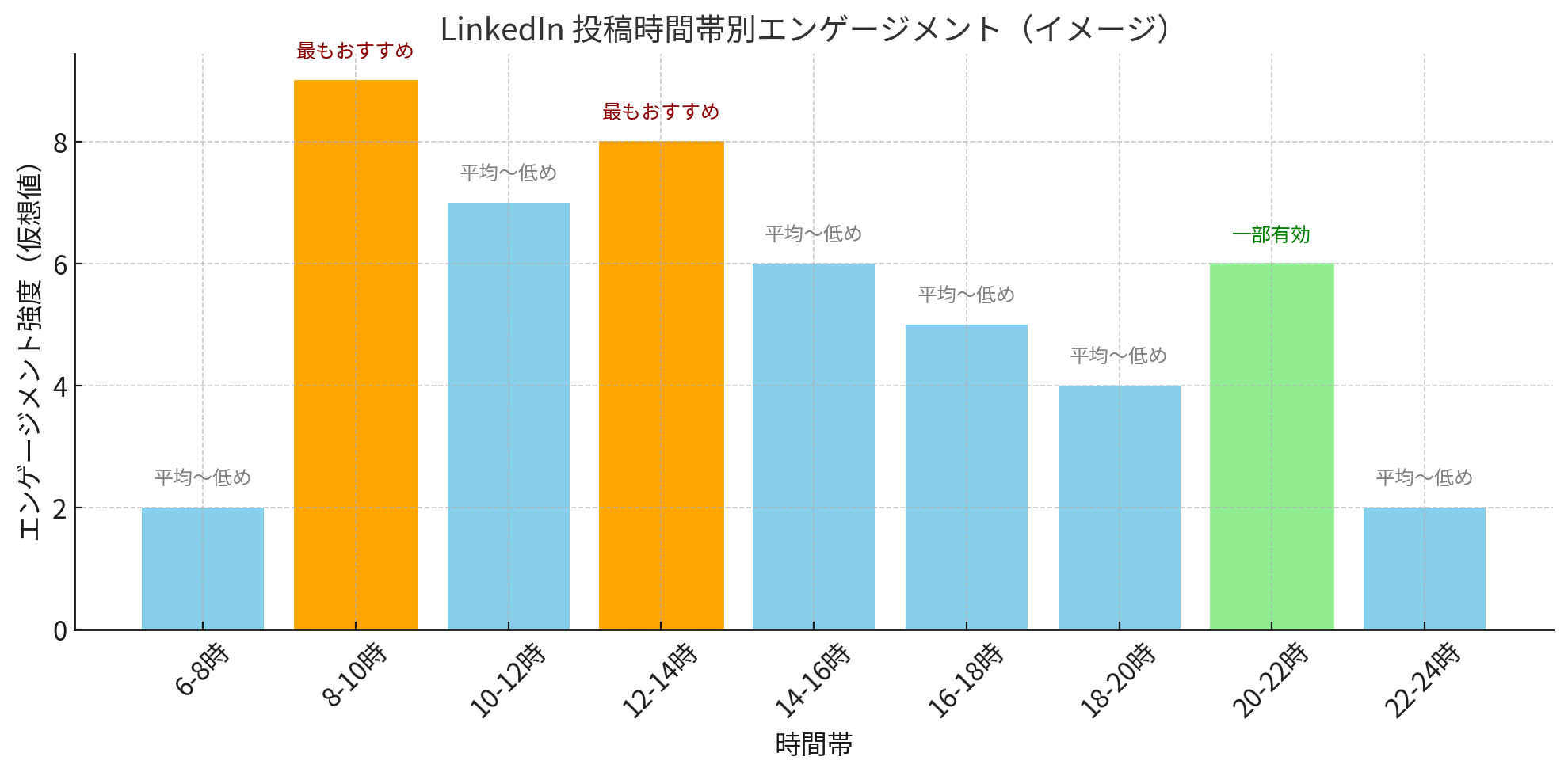

最もおすすめのLinkedIn投稿時間は、平日・火曜〜木曜の「午前8〜10時」です。海外の複数調査で一貫して、平日午前に投稿したコンテンツは閲覧・反応(エンゲージメント)が伸びやすいことが示されています。

特に火・水の午前10時前後は、“ゴールデンタイム”。業務が一段落してフィードを見る人が増えるため、アルゴリズムの初速評価(投稿直後の反応)を得やすい傾向にあります。

次点の狙い目は火〜木の「12〜13時(昼休み)」。休憩中にスマホでLinkedInをチェックするユーザーが多く、保存・クリック・コメントが伸びやすい時間帯です。

夜20〜22時は、副業・学習層や海外ターゲット(時差で現地の勤務時間帯に当たる)を狙う際に一定の効果が見込めますが、日中ほどの安定感はありません。

週末や深夜(23時以降〜早朝)は利用が大きく落ちるため、重要投稿は避けるのが無難です。

おすすめのLinkedIn投稿時間

- 最もおすすめ:火曜〜木曜の午前8〜10時

- 火曜〜木曜の 12〜13時(昼休み) も狙い目

- 夜20〜22時は一部の層には有効だが全体では弱い

- 週末や深夜はエンゲージメントが低いため避ける

2.投稿時間が重要な理由

投稿直後の反応がアルゴリズムで重視される

LinkedInの配信ロジックは、投稿直後の初速エンゲージメント(いいね・コメント・クリックなど)を重視します。

利用者が多い時間帯に投稿すると初速が伸び、配信面が広がりやすくなります。

逆に人が少ない時間の投稿は初速が鈍り、質の高い内容でも露出が伸びにくくなります。

すなわちLinkedin 投稿時間の最適化は、同じコンテンツでも結果を左右する重要な要素です。

ビジネスSNSのため利用は平日勤務時間に集中

LinkedInはビジネス用途が中心。多くのユーザーは平日の勤務時間帯にチェックします。

とりわけ火〜木の午前・昼休みは、情報収集やネットワーキングの需要が重なるため、アルゴリズムと行動の両面で合理的な「勝ち時間と言われています。

一方、週末や深夜はプライベート優先で利用が落ちるので要注意。

3.業種・目的別の最適な投稿時間

BtoB営業は平日午前中が最も効果的

BtoB営業でLinkedIn投稿を活用するなら、意思決定者・実務担当が出社後に情報収集を行う平日午前(8〜10時)が最有力。

ホワイトペーパー、事例、導入効果など「仕事のヒント」系の投稿が刺さりやすく、初速を確保しやすい時間帯です。営業アポに直結する導線(CTA・LPリンク)も忘れずに。

一般的な減速に加えて、自社のアナリティクスで曜日×時間の実績を検証し、Linkedinの投稿時間を継続的に微調整しましょう。

採用・求人投稿は火曜午前に応募数が増える

求人・採用系は火曜の午前が安定して強い傾向があります。

月曜は立ち上がり業務で流されやすく、火曜に閲覧意欲が高まります。候補者視点の「仕事像」「成長機会」「評価制度」など、保存されやすい要素を含めつつ、応募導線を明確にしましょう。

人事・リクルーターの活動時間とも重なるため、表示回数と接触の質を同時に稼ぎやすいです。

教育・学習系は水曜朝や金曜昼が伸びやすい

スキルアップ・学習系は水曜の朝と金曜の昼が好相性です。

週中はインプット意欲が高まり、週末前は「学びの先取り」需要が生じます。

保存されやすいチェックリスト、テンプレ、ショート動画要約など“使える”形式で投稿しましょう。

投稿がうまくいった時間帯を見極めるために、保存率やクリック率がどの時間に高いかをチェックし、最適なLinkedIn投稿時間を少しずつ調整していきましょう。

金融・非営利などは業界特有の時間帯を意識する

金融業界は、市場オープン前(7〜9時)の速報・見通しが強く、非営利・公共は昼休み(12〜14時)〜終業前(17〜18時)に反応が集中しがちです。

業界の“仕事リズム”に合わせて投稿時間を調整しましょう。

非営利の投稿は「共感」や「シェア」が大切なので、ユーザーに余裕がある昼や夕方にストーリーを発信すると効果的です。

4.投稿時間で変化した事例

投稿時間を変えるだけで4倍の差が出た実例

LinkedInでは、同じ内容の投稿でも時間帯によって反応に大きな差が出ることが、実験事例で示されています。

SuperPen(LinkedIn向けのAI投稿支援ツール)の調査によると、あるユーザーが火曜午前9時に投稿した記事は800件の「いいね」と190件のコメントを獲得しましたが、同じ内容を土曜16時に投稿した場合はわずか「いいね」94件、コメント9件という結果に留まりました。

つまり投稿時間を変えただけで、エンゲージメントに約4倍以上の差が生まれたのです。LinkedInのアルゴリズムが「初速の反応」を重視すること、そして利用者が多い時間に投稿することは非常に重要と言えるでしょう。

投稿反応が出やすい時間を狙いつつも、A/Bテストで時間帯を検証し、Linkedin投稿時間をローカル最適化する視点も必須です。

5.海外ターゲット向けの投稿時間

北米は現地午前10〜11時がピーク

米国・カナダ市場に向けたLinkedIn活用では、現地時間の午前10〜11時が投稿のピークタイムとされています。

理由は明快で、出社直後の8〜9時はメール処理やミーティング準備に追われ、SNSに目を通す余裕が少ない一方、仕事が一段落する午前10時前後は多くのビジネスパーソンが業界情報や人脈の確認にLinkedInをチェックするからです。

さらに北米は東西で3時間の時差があるため、東部時間の午前10時に投稿すると、西部ではまだ午前7時。朝の始業前や通勤中にあたるため、全米にわたって幅広い層に同時にリーチできる利点があります。

逆に夕方以降や週末は利用が減り、反応率も低下しがちです。

北米LinkedIn投稿の最適タイム

- 8〜9時: 出社直後でメールや会議準備に追われ、閲覧率が低い。

- 10〜11時: 情報収集・人脈確認の時間帯で、最も反応が高いピークタイム。

- 夕方以降・週末: 業務外の時間帯となり、利用・エンゲージメントが減少。

欧州は午前9〜10時や木曜夕方が効果的

欧州市場では、LinkedInの利用習慣に特徴があり、特に午前9〜10時にチェックする文化が強いと言われています。多くのビジネスパーソンが出社後の最初のタイミングでニュースや人脈情報を確認するため、この時間に合わせた投稿は高いエンゲージメントを得やすい傾向があるためです。

また欧州独自の特徴として、木曜の午後から夕方にネットワーキング意識が高まる点が挙げられます。週末を前に情報共有やイベント参加を検討する人が増えるため、イベント告知や業界ニュースの拡散はこの時間帯が効果的です。逆に金曜の午後や週末はSNSの利用が低下し、ビジネス情報に対する関心が薄れるため避けるのが無難でしょう。

欧州をターゲットにする場合は、朝の短い時間か木曜の夕方に合わせてlinkedin投稿時間を設計することが成果を左右します

欧州LinkedIn投稿の最適タイム

- 9〜10時: 出社後の情報収集タイムで、最も反応が高いゴールデンアワー。

- 木曜午後〜夕方: ネットワーキング意識が高まり、拡散が起きやすい。

- 金曜午後〜週末: 利用が減り、エンゲージメントが低下。

アジアは昼前後や夕方が狙い目

アジア市場において最適なLinkedIn投稿時間は、昼前後(11〜13時)と夕方(17〜18時)が中心です。

日本や東南アジア諸国では、ランチタイムにスマホでLinkedInを閲覧するビジネスパーソンが多く、昼休み中の投稿は保存率やクリック率が伸びやすい傾向があります。さらに終業直前の17〜18時は、一日の業務を振り返りつつ業界動向を確認する時間でもあり、情報発信に適しています。

インドでは通勤前の早朝に利用されるケースも多く、7〜8時台の投稿が成果につながる場合があります。共通するのは、深夜や週末は全体的に利用が少なく、重要な情報は届きにくいという点です。

そのためアジア向けの発信は、現地の勤務時間帯に合わせたlinkedin 投稿 時間の調整が欠かせません。

アジアLinkedIn投稿の最適タイム

- 7〜8時: 通勤前にチェックする層が多く、インドなどで特に効果的。

- 11〜13時: 日本では、昼休み中にスマホで閲覧する人が多く、保存率・クリック率が伸びやすい。

- 17〜18時: 業務を振り返りながら業界情報を確認する時間帯で、発信効果が高い。

深夜・週末: 利用が少なく、重要な投稿は届きにくい。 - 国ごとの特性があり、注意が必要。

5.投稿時間を最適化する方法

LinkedInアナリティクスで反応の高い時間を把握する

最適なLinkedIn投稿時間を導き出すためには、まずLinkedInのアナリティクス機能を活用して、自社アカウントのデータを分析することが重要です。

投稿ごとのインプレッション数やクリック数、保存率や反応率を時系列で可視化すれば、どの曜日や時間帯にフォロワーが最もアクティブなのかを把握できます。

一般的なデータでは火曜〜木曜の午前や昼が効果的とされていても、業種やフォロワー層によって最適な時間は異なる場合があります。例えば営業職中心のフォロワーは午前に強く、教育や非営利のフォロワーは午後に反応が集中するケースも見られます。

重要なのは「一般論に頼らず、自社フォロワーの行動パターンを基準にすること」です。自社データを起点にLinkedin 投稿時間を設計することで、より成果に直結する運用が可能になります。

A/Bテストで時間帯ごとの効果を比較する

自社のデータをもとに最適なLinkedin投稿時間を磨き込む方法の一つが、A/Bテストです。

A/Bテストとは

同じ種類のコンテンツを異なる時間帯に投稿し、どちらがより多くのエンゲージメントを獲得するかを比較する方法

例えば、業界ニュースを火曜午前と木曜昼に分けて配信し、保存率やクリック率、コメント数などを測定すれば、どちらが自社にとって効果的かを明確に判断できます。

テストを数週間から数か月にわたって繰り返すことで、単なる一般論ではなく、自社フォロワーに最も響く時間を発見できます。さらにオーディエンスを細分化し、営業層向け・経営層向け・海外市場向けなど、ターゲット別に届きやすい時間帯を調整することも可能です。

投稿予約ツールでタイムゾーンを調整する

海外ターゲットを狙う場合、時差の問題で最適なLinkedIn投稿時間に手動で投稿するのは現実的ではありません。例えば日本時間で午前10時に投稿しても、北米西海岸では深夜2時にあたり、現地ユーザーにはほとんど届きません。

こうした課題を解決するのがHootsuiteやBuffer、HubSpotなどの投稿予約ツールです。これらを活用すれば、現地の勤務時間に合わせて自動的に投稿でき、北米なら午前10時、欧州なら午後5時、アジアなら正午といった具合に、ターゲット地域ごとのピークタイムを狙えます。

運用担当者が深夜や早朝に作業する負担もなくなり、効率的かつ戦略的に情報発信が可能です。

投稿時間を少しずらして競合と差別化する

多くの企業が「火曜〜木曜の午前10時」を狙って投稿します。

そのため、「火曜〜木曜の午前10時」は競合が集中し、フィードで埋もれるリスクがある中で、ぜひ試していただきたいのが、投稿時間を数分から30分程度ずらす戦略です。

例えば9時50分や10時20分といった微調整でも、他社投稿と時間が重ならず、フィード上での可視性を高められます。LinkedInのアルゴリズムは初速の反応を重視するため、競合が多い時間に投稿すると、閲覧数や反応が分散してしまう恐れがあります。

わずかなずらしによって「おすすめ時間帯」に含まれながらも注目を独占できる可能性があるのです。

6.まとめ:2025年に最適なLinkedIn投稿時間をどう活用するか

2025年にLinkedInを成果につなげる最大のポイントは、投稿時間の最適化です。

火曜〜木曜の午前8〜10時は世界的に「黄金の時間」とされ、昼休みの12〜13時も安定して反応を得やすい時間帯です。夜20〜22時は副業層や海外市場に有効ですが、週末や深夜は避けるのが無難です。

おすすめ投稿時間 まとめ表

| カテゴリ | 最有力(鉄板) | 次点(安定) | 一部有効(条件付き) | 避けたい時間 |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 火〜木 8:00–10:00 | 火〜木 12:00–13:00 | 20:00–22:00(副業層・海外時差) | 週末・深夜(23:00–翌朝) |

| 目的別(営業/採用/教育) | 営業:平日午前/採用:火曜午前/教育:水曜朝 | 教育:金曜昼 | 採用:状況により夕方/教育:通勤前(地域差) | 全目的で週末・深夜は基本NG |

| 地域別(北米/欧州/アジア) | 北米:10–11時/欧州:9–10時/アジア:11–13時 | 欧州:木曜 夕方/アジア:17–18時 | 北米・アジア:通勤前は業界次第で有効 | 各地域の週末・深夜 |

| 運用Tips | A/Bで勝ち時間を更新 | 予約ツールで現地時間配信 | 同時刻密集を避け「9:50/10:20」等にずらす | 重要投稿を金曜夕〜週末に置かない |

ただし最も大切なのは、自社のフォロワーがいつ反応しているかをアナリティクスで確かめ、A/Bテストで確かめながら調整すること。さらに予約ツールで時差を吸収し、競合の多い時間を少しずらす工夫を重ねることで、より多くの人に届きやすくなります。

一般論を起点にしつつ、自社に合ったLinkedin投稿時間を見極め、成果の出る投稿を実践してましょう。

監修者紹介

中島 嘉一 代表取締役

SNSリンク:https://linktr.ee/nakajima

株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。

愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。

上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。

多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。

海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。

でキーパーソンを見つける方法|海外営業で使える検索テクニック-360x203.jpg)